青岛大学实验中学课题组

一、项目破解的主要问题

依据《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》、教育部2019工作要点相关要求要求,围绕加快推进教育现代化这一主线,着力深化改革、激发活力。依托与青岛大学合作办学,东四学区推进教育现代化区域创新试验,创新体制机制,探索新时代区域教育改革发展的新模式。针对学区实际学情,将实施与青大合作办学东四学区STEM课程教育改革实验, 进一步加大区域内教育资源相互开放的力度,搭建各级各类教育协作发展与创新平台,实现资源优势互补和有序流动。促进区域教育优质均衡发展,创新人才培养模式,构建适应时代发展需求、促进学生健康全面成长的课程体系,提高东四学区办学品质,打造新时代教育全面深化改革开放的市南新标杆。

本项目充分利用青岛大学的优质教育资源与教育研究力量,充分发挥青岛五中的优良办学传统与办学特色,抓住市南区推进新的教育现代化的历史机遇,将大学文化与中学文化相融合,以“致知明德”和“松兰文化”为根基,深化课程改革, 围绕核心素养指标,完善课程结构,创新课程实施,合力构建适合学生发展、引领学生成长的衔接课程体系,实现学校办学特色整体提升。

东四学区STEM课程教育改革实验聚焦了以下三个目标:

1.顺利进行小初衔接。

针对学区前期调研所收集信息,小初衔接学生和家长遇到的学习和心理困惑作为研究课题,全面科学认识小初衔接的内容和方法。小初衔接不仅应该有知识衔接,更重要是思维方式、处事能力、心理个性、方法策略等的过渡衔接,还有家庭教育的指导。因而我们通过改革实验,创设课程,铺设孩子成长的适度阶梯。

2.促进学生核心素养的提升。

“STEM+课程”指向学生未来人生发展,关注学生个性需求、关注自主成长,着力培养学生创新意识、核心素养。

3.有利于学区教育教学品质提升。

东四学区STEM课程改革实验,为学生搭建了发展的适切阶梯,学生在六年级顺利实现从小学到初中思维方式和学习方法能力的过渡培养,使未来进入初中学习更加从容,知识掌握更加扎实。

二、项目研究进程

研究计划用三年时间,分为三个研究阶段,已经完成准备启动阶段,2018年12月经中国教育科学研究院STEM教育研究中心专家评审组研究获准立项,成为中国教育STEM2029创新行动计划立项课题,立项号为:2018STEM012。

2019年2月,课题进入实施阶段。

(一)2019年3月,启动课题研究与实践

1.招生管理。2019年3月份从学区片6年级学生中招收4个STEM+课程改革实验班,每班40人,共计160人,录取的学生每周三、四下午到初中学校上课。

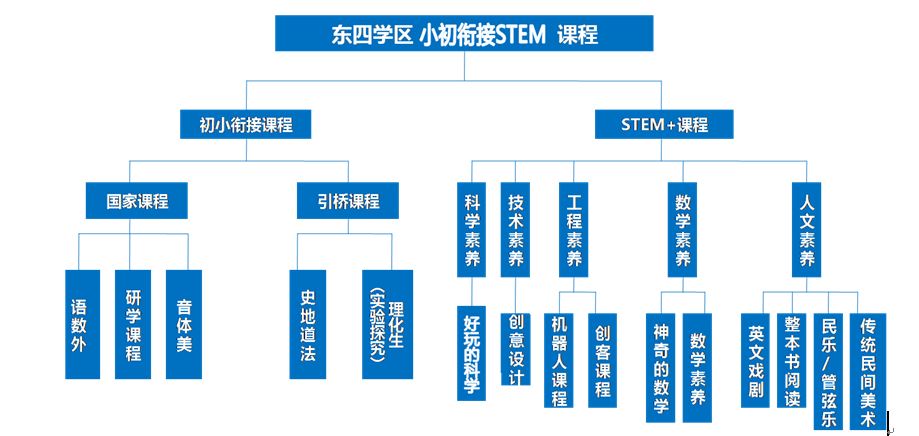

2.课程设置。基于国家课程标准开发富有特色的校本课程、区本课程,建立小学、初中相互衔接的必修、选修与社团活动相统一的学科课程体系,培养本学区学生的个性特长和发展核心素养,形成独具一格的学区课程文化。

围绕六大学生核心素养,按照“高校引领、内外联动、多方参与、系统建设”的思路开发课程内容,构建将STEAM教育的核心理念融合进综合素质教育的学生发展观,走出虚实结合,实现理想与梦想的未来之路。

内容模块设置包括科学素养、技术素养、工程素养、数学素养和人文素养五个模块。

科学素养模块——依托科学课程,整合物理、化学、生物和地理知识,培养学生学会运用科学知识和过程理解自然界并参与影响自然界的有关决策能力。

技术素养模块——依托创意设计课程、海洋研究所、海地研究所支撑的海洋实验室项目课程,整合信息技术和艺术、创意、建模,培养学生使用、管理、理解与评价技术的能力。

工程素养模块——依托机器人、创客课程,整合信息技术与多学科知识,激发学生解决问题的兴趣,把科学与数学原理系统地、创造性地用于实践。

数学素养模块——依托美国数学课程,整合数学、英语语法、国际理解内容,培养孩子在发现、表达、解释和解决多种情境下的数学问题时进行分析、推断和有效交流思想的能力。

人文素养模块——依托青大文学院整本书阅读、国学课程、行进管弦乐课程、英文戏剧、音乐艺术内容,培养孩子具有发现、感知、欣赏、评价美的意识和基本能力,健康的审美价值取向,能在生活中拓展和升华美,最终具备社会责任感、国家认同感和国际理解力。

学区小初衔接STEM+课程项目实施在校时间以知识学习、实验研究为主,寒暑假将以研学行项目为主,校内外互为补充,真正落实“行是知之始,知是行之成”的知行合一的理念。

前置必修课程:科技课程;语数外优化课程。

私人订制课程:机器人计算机编程课程;AMC美国数学竞赛课程

项目研修课程:海洋实验研学行训练营;省内研学旅行

(二 )2019年5月,18、19级STEM课程班主题研学

物有甘苦,尝之者识;道有夷险,履之者知。学区小初衔接STEM+课程项目将研学旅行纳入教学计划中,并尝试探索研学旅行的课程化实施,以主题的形式凸显其目的性和计划性,让学生从中有所收获、有所成长。每次活动前,STEM+课程项目组都要在充分调查论证基础上制定研学方案,印制研学手册,以保证学生们在过程中能感受、发现、思考、探究、分析、总结,带着问题出门,带着成果和思考归来,以主题的形式凸显其目的性和计划性,让学生从中有所收获、有所成长。

5月23日,18级STEM课程班全体师生,赴泰山和曲阜,开展“尚国学,强意志,感悟儒家文化,攀越泰山之顶”为主题的研学旅行,践行“知行合一”的中华传统学习理念。徒步登泰山、游曲阜的同时,STEM课程班的各个研究性学习小组,在沿途中开展了人文历史、生物植被、气象地理、思想文化等课题学习与探究,让“学”与“游”完美融合为一体,在实践和体验中,探求真知,升华素养。

6月14日, 2019级STEM课程班的150多名干部师生在即墨鳌山卫开启了一天的“海洋科技?蓝色”主题研学之旅,走进Eden Zhan(创新艺术)、Versace Fan(面条塔)、Tim Kwok(海洋生物奥秘)、Olivia WangSTEM(水的魔法力量)课程,探寻我国各行业、各领域、各学科海洋科学的最新成果,践行教育部和市教育局研学旅行的精神,丰厚学生的学识,引领学生成长。

(三)2019年6月,学区项目式学习举行现场展示会

6月28日,我校成功举办了市南区学区制建设推进会暨东四学区学区建设展示会,“文化传承、你我同行”整本书阅读读书沙龙和

“制作贺卡”项目式科学展示真实再现了东四学区的探索。

2019年5月起,在青岛大学栾贻爱教授指导下,STEM+课程项目的师生紧紧围绕 “整本书阅读”,落实课标“读整本的书”要求,研读交流了作家曹文轩的《草房子》,并创造出海报、书腰等异彩纷呈的文化产品。2019年暑假,每周下发整本书阅读任务单,借助任务单,巧用微学习,帮助提取阅读策略,将名著阅读深入推进。

“STEM+课程”指向学生未来人生发展,关注学生个性需求、关注自主成长,着力培养学生创新意识、核心素养。周琛老师带领学生开展的项目学习《制作教师节贺卡》的一个教学片断,孩子们运用多学科知识自主探究设计贺卡,运用艺术、文学、物理、化学知识呈现学习成果,不仅展现了孩子们在教师引领下的创造力和科学精神的培养,更体现出了科学探究的反思、纠错,以及如何面对挫折能力的培养。而教师在这个过程中,也需要整合各学科知识,对教师的专业发展也提出了新的挑战。

主要创新点:

1. STEM+是一种思维模式、是整合、融合的方法论。叶圣陶先生强调

“凡为教,目的在达到不需要教。” 我们创建该课程的最终目标就是培养学生具有终身学习的能力。STEM+课程教育项目的运作,促进了学、做、研、悟、用一体,知行合一;课程超越学科的鸿沟,以真实问题解决为对象,强调合作、探究、创新,有效促进学生学习方式变革,调动起学区大批优秀学生参与学习的热情,也成为一项崭新的人才培养模式,提升了学校的影响力和办学品质。

2. STEM课程项目研究给孩子不一样的课堂。2018年起探索构建了STEM+课程项目,分别围绕“整本书阅读”“好玩的科学”“自然世界”等这几大主题展开,在项目式学习中,东四学区STEM项目式课程结合生活情境,围绕驱动任务,展开主题研究,通过妙趣横生的小、中、大课堂,改变学习方式,让学习真实地发生。

3. STEM课程项目,体现课程的融合,聚焦学生核心素养的培养,它特别注重孩子的体验和在实践中的自我成长。等高线地形图的知识对于7年级还刚接触地理学习的同学来说是重点和难点,这一部分知识已然,如何让学生彻底掌握,成为摆在老师面前的一道难题。地理老师启动“巧手建造高山大川,灵心描绘神奇地形”主题学习,100名同学经历了构思建模设计、制作多种材料尝试,积极转换思路进行新的尝试,最终圆满制作成功,且成品非常精美。万众期待的等高线地形图制作展示隆重登场。同学们纷纷将自己的作品在全班同学面前进行展示与介绍,场面热闹而有序,掌声不断。有了制作模型的经验,同学们对等高线地形图这一难点更是理解得很轻松,让老师非常满意。

三、研究反思与启示

1.研究过程中面临的主要问题

自本课题开始研究以来,通过参与人员的积极工作,取得了可喜的成绩。当然也出现了一些问题,下一步我们打算以海洋+PBL融合式STEM课程开发为载体进行研究,面临的最主要的难题是学科间的课程资源的系统建立;每个学科具体的资源内容;学科间课程资源在教学理论中的地位。这对教师的素养也提出了很高的要求,而骨干教师通常教学、班级管理等任务本来就重,加上教科研任务,更增加了骨干教师的负担。

2.项目后续实施计划与具体举措

(1)加强培训,明确方向。每学期根据实验的需要,将对课题组成员进行项目学习的理论培训、信息技术培训以及撰写各类科研材料的指导性培训等,不断提升课题组成员的基本素质,以期在最短的时间内帮助课题组成员明确课题研究的方向,从而确定适合自己学科的知识整合方向。

(2)增进交流,资源共享。组织教师开展课程资料的收集活动,并适时开展资料发布活动。课题组成员们在发布会上互相介绍本学科可供其他学科运用的课程资源,互相交流、互通信息,从而达到资源共享、思维互补的目的,有效拓展个体研究的思路,增强群体研究的实效性。

(3)以教研促科研,大力开展教科研活动。继续深化实施

“教科研一体化”模式,融科研于日常教研活动之中,将“项目”研究纳入了教研活动计划,并在学科的课堂教学中广泛开展研讨活动,走一条整合优化增值各学科课程功能的可行之路。

(4)立足课堂,构建整合教学运行框架。学校课题组将把“项目”理念真正有效地落实到课堂教学之中,组织教师开展了不同专题的课堂教学展示与研讨活动。组织课题组成员每学期上观摩展示课、教学研讨课,课后开展集体研讨、评课与反思活动,定期撰写资源整合教案、教学案例分析和教学论文等,逐步构建了学科间知识整合的教学运行框架。