比例尺的应用

青岛福林小学 刘菁

【教学内容】《义务教育课程标准实验教科书●数学》(青岛版)六年制六年级第十二册四单元《比例尺》第2、3信息窗

【教学目标】

1、 能结合具体情境,使学生在理解比例尺含义的基础上,根据比例尺求出图上距离或实际距离。

2、结合实际经历提出问题、分析问题、解决问题的过程,初步学会数学地思维,培养问题意识和解决问题的能力。

3、在自主探索解决现实问题的过程中,感受数学与生活的密切联系,发展应用意识,体验成功的乐趣。

【教学重点】根据对比例尺意义的理解,应用比例尺求图上距离或实际距离。【教学难点】正确地分析图上距离和实际距离的倍数关系,正确应用。

【教学过程】

一、复习回顾,深化比例尺意义

上节课我们一起学习了比例尺的意义(板书:比例尺)。

课件出示3个比例尺的信息

山东地图的比例尺为 1:800 0000

青蛙图的比例尺为 10:1

学校示意图的比例尺 1厘米:100米

提问:能给这3个比例尺分分类吗?说一说分类的依据。

2. 评价过渡:知识掌握全面,但是无论比例尺以什么形式出现,他们却都有一个本质的共性,比例尺的实质就是一个?具体说都是( )和( )的比

小结;(是图上距离和实际距离这两个特定长度的比)

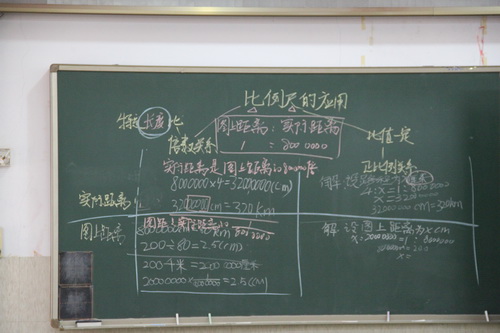

板书:特定长度的比 图上距离 : 实际距离

3. 比例尺的实质是比,比的实质呢?是表示两个数量的什么关系?(板书:倍数关系)

以1:800 0000为例,说说图上距离和实际距离的倍数关系

4、你是怎么理解这个尺字的?表示同一图中,比例尺是一定的,图上距离和实际距离的比值是一定的,能联想到什么吗?(板书:比值一定,正比例关系)

5、评价导入:比例尺意义的理解深入、本质,才能灵活运用比例尺解决实际问题。(板书:比例尺的应用)

二、应用比例尺,解决实际问题

(一)求实际距离

1、出示信息图,由速度你想的了什么,提问题。(评价:由速度想到路程和时间,数量关系明确),就这道题而言,应先求什么? 板书:实际距离多少千米?时间?

2、求实际距离还需要什么信息?经过测量,图上距离为4厘米

3、根据你的比例尺意义的理解,你打算怎样列式计算?(生独立计算)

4、生代表板书算式。

5、对黑板上的算式,你能理解好吗? (小组交流)

预设: A . 实际距离是图上距离的800 0000倍,4*8000000=3200 0000(厘米)=320千米(转化的过程重点交流,同桌互相说一说)

B. 1:800 0000 看作 1厘米:80千米,4*80=320(千米)

C. 实际距离=图上距离÷比例尺,4÷1/8000000=32000000厘米=320千米

D. 实际距离与图上距离成正比例关系,

解:设实际距离为x厘米 为什么设为厘米,怎样想的

1/8000000=4/x

X=32000000

32000000厘米=320千米

6、小结:除了依据图上距离和实际距离的倍数关系和正比例关系,还开发了转换比例尺和依据比的前后项比值的关系来解决问题,很棒。殊途同归,都得出了320千米。

7、完成题目。320÷100=3.2(小时)

(二)求图上距离

1、出示第二题,求图上距离。

2、独立解决。

3、分别请学生代表黑板列式

4、修正错误

(三)方法比较,反思小结

1、两道题有什么不同?解决时,有什么相同?

2、观察,几种方法中,哪种方法的算式结构最稳定。(优化算法)

3、回顾反思,用比例尺解决问题要注意哪些问题,有什么要提醒大家的?还有什么疑惑?

三、练习拓展

1、变式练:

书58页第3题,已知放大比例尺,求图上距离。

理解:外直径指哪一段的长度

交流:这道题要注意什么?(图上距离和实际距离的位置或明确倍数关系,图上是实际的6倍)

拓展练:比例尺一定,已知实际面积,求实际面积

(1)一个正方形花圃的面积为36平方米,把它绘制在一个比例尺为1:100的平面图上,它的面积为多少平方米?

A. 36×100 B. 36× 1/100 C. (6× 1/100 )²

选择正确的算式,说明理由,明确比例尺的比是指长度的比,并不能用来直接计算面积。

(2)图上面积和实际面积的比是多少?

(3)“比例尺为 1:a ,那么图上面积与实际面积的比就为 1:a² ”这个结论是否能适用于所有平面图形?(当做拓展作业)

四、谈收获

【教学反思】

教学内容上做了调整。把《比例尺》单元中窗2《根据比例尺求实际距离》和窗3《根据比例尺求图上距离》两个内容合二为一,意在通过算法的比较,体会用比例解决此类问题的好处。但同时因为做这样的调整,课容量增大,对知识目标的落实,难点重点的解决提出了更高的要求,如何处理这样的矛盾,还亟待更有力的挖掘。

教学过程主线比较清晰。依据图上距离和实际距离的“倍数关系”和“正比例关系”,循序渐进地分析、列式、反思、评价、小结,从导课——探究——练习——小结,均有充分的体现。练习设计合理,基本、变式、拓展,体现了层次性。过程中,注重整理数量关系,注重培养估算意识,注重反思小结,提升学生的数学素养。

发挥学生的主体性,提供平台,自主探究,分析解释,生生评价,营造氛围,围绕学生的最近发展区,探索有效教学模式。